2025年4月以降、失業給付、教育訓練給付等を見直し 雇用保険法等の一部改正とその影響

2025年度の雇用保険法の改正には、育児休業等に関する給付などのほか、労働者の再就職活動やリスキリングを促進するものもあります。

ここでは失業手当や教育訓練給付に関するものを取り上げ、そのポイントを解説します。

自己都合退職の給付制限の緩和と影響

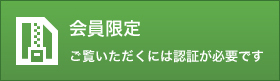

現在、失業手当(以下、基本手当)の支給にあたり、正当な理由なく自己の都合により離職する者に対しては、給付制限期間として待期期間(離職後、ハローワークで求職申し込みをした日から7日間)満了の翌日から原則として2カ月間(5年以内に3回以上の場合は3カ月)は基本手当の支給を受けることができません。

ただし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限期間が解除されます。

2025年4月1日からは、転職等を試みる労働者が安心して再就職活動が行えるようにするため、原則的な給付制限期間が1カ月短縮され、自己都合による離職の場合で「1カ月」となります(図表1参照)。

ただし、安易な転職を抑制するため、5年間で3回以上、正当な理由なく自己都合で離職した場合の給付制限期間は「3カ月」のままとなります。

また、自ら教育訓練を行って再就職を目指す労働者が円滑に求職活動を行えるよう、離職期間中および離職日から遡って1年以内、もしくは離職後に自ら雇用の安定および就職の促進に資すると認められる厚生労働省指定の教育訓練を受講した場合は、給付制限なく基本手当の支給を受けられることとなりました。

例えば、1年以内の転職を考え、スキルアップのために自ら離職前に教育訓練を受けていれば、自己都合で会社を辞めた場合でも、待期期間が明けたらすぐに基本手当を受給できることになります。

なお、現行制度では前述の通りハローワークの受講指示による職業訓練を受講することで給付制限が解除されますが、2025年4月からは自主的な教育訓練でも同様の取扱いとなります。

今回の基本手当の給付制限の改正は、労働者にとってはより良い処遇やより働きたい労働環境を求めて会社を辞めるハードルが下がることになりますが、会社にとっては人材流出のリスクが高まるともいえます。

労働力人口が減少する中で、従業員の離職を防止するためには、処遇の改善を含め、より良い労働環境を構築することが今後の経営課題の一つとなりそうです。

就業手当の廃止等

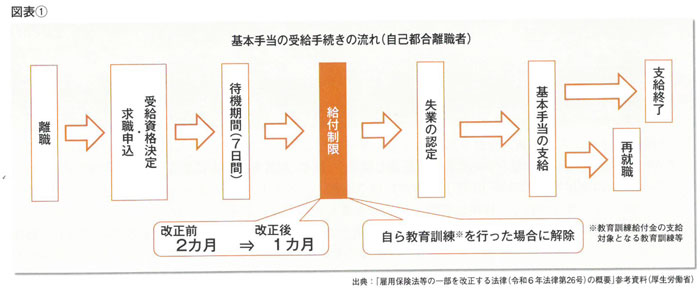

雇用保険制度には、雇用保険の被保険者であった労働者が失業した場合の早期再就職を促進することを目的とした就職促進給付があります。

この就職促進給付の一つに就業促進手当として、1.再就職手当、2.就業促進定着手当、3.就業手当、4.常用就職支度手当があります。

2025年4月以降は、このうちの3.就業手当が廃止され、2.就業促進定着手当は給付率が引き下げられることになりました。(図表2参照)。

就業手当は求職活動中の基本手当の受給資格者が、安定した職業以外の職業に短期間に就いた場合に、基本手当の3割相当額を支給するものとして2003年に創設されたものですが、受給者数が少ないことなどから廃止となりました。

また、2014年に創設された就業促進定着手当は、再就職により再就職手当の支給を受けた者で、再就職先に6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、就労意欲の低下を緩和し、職場への定着を促す目的で支給するものです。

こちらは、一定の役割を果たしていることを踏まえ、制度は継続した上で、2025年度からその上限を一律、基本手当支給残日数の20%相当額に引き下げられています。

教育訓練給付金の給付上限

教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者が自らのキャリア形成のために、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その受講費用の一部が支給されるものです。

在職中か離職中かにかかわらず、一定条件を満たしていれば給付の対象となるため、教育訓練給付金を活用して資格などを取得すれば、在職中の人は自己研鑽ができ、離職中の人は転職活動に有利に働く面もあります。

教育訓練給付金には、1.専門実践教育訓練給付金、2.特定一般教育訓練給付金、3.一般教育訓練給付金の3種類がありますが、1.および2.について以下のような給付率の引き上げに関する一部改正が行われました。

専門実践教育訓練給付金は、受講中、または受講終了した場合に訓練経費の50%(年間上限40万円)が最大3年まで支給されます。

なお、追加給付として、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、就職した場合は、受講経費の20%(年間上限16万円)が追加で支給(合計70%)されます。

加えて、改正により2024年10月1日以降に受講を開始した者については、さらに前述の資格取得・就職に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、訓練経費の10%(年間上限8万円)が追加で支給(合計80%)されることになりました。

特定一般教育訓練給付金は、訓練終了後、受講費用の40%(年間上限20万円)が支給されますが、2024年10月1日以降に受講開始した者については、資格取得し、就職等した場合にはさらに10%追加(年間上限5万円)で支給されることになりました。

教育訓練休暇給付金の創設

現在は、労働者が教育訓練に専念するために自ら仕事を休む場合、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがありません。

しかし、2025年10月1日からは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある労働者が、自ら能力開発(リスキリング)に取り組むために休暇を取得した場合に、その間の生活費等の不安を抑えて教育訓練に専念できるように、基本手当の所定給付日数の90~150日分が教育訓練給付金として支給されることとなりました。

これにより、無給の休職(休暇)制度であっても、ある程度の生活基盤が確保されることになるため、労働者のリスキリング促進の制度設計が容易になります。